皆さんこんにちは!コーヒー豆です。

いつもブログをご覧いただきありがとうございます♪

今回は「肉離れの治し方」後編です!

まずは前編のおさらいを簡単に↓

・「筋肉はソーセージ」表面の膜と身が離れた状態が肉離れと考える。力が入りづらくなることが特徴・

・症状は様々。「痛いけど歩ける」は歩いちゃだめ。受傷直後は特に、痛みを出さないことが早期回復へのポイント!

・太ももの肉離れは、後ろ・前・内側の順で要経過。長引きやすい。

・重症度の分類は①ストレッチ時の痛みと角度②簡易的な動作テスト③MRI検査で行うことができる。

・軽症の肉離れは筋肉痛との違いが自分では分かりづらいので、無理して運動を続けて悪化させないように注意が必要!早めの医療機関の受診を。

・肉離れを放っておくと①再発リスク増大②新たな怪我の要因になる③パフォーマンスの低下④筋肉が披露しやすくなる⑤血腫(しこり)の形成のリスクがある。

前編のブログはコチラ⇨https://biyou-kenkou.com/nikubanare-naoshikata-muscle-strain/

スポーツでの怪我で代表的な肉離れのことを知って、ご自身やご家族が肉離れをできる限り予防して、できる限り早く治して、スポーツをより楽しめるための知識などをお伝えしていきますね。

ボリュームの大きな内容なので、

◯前編:基礎知識〜診断

◯後編:応急処置・治療方法〜予防法

上記の2部構成でお伝えしており、今回は後編です。

早速レッツゴー♪

応急処置

スポーツの応急処置は、患部の出血や腫れ、痛みを抑えることを目的として行います。早期のスポーツ復帰のためにも欠かせません。

応急処置の基本は「RICE処置」で、Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の頭文字をとったもの。

他にも「POLICE」処置や「PRICE」処置、PEACE&LOVE処置などもありますが、今回はRICEのご紹介。

※POLICE:P:protection(保護)、OL:Optimal Loading(至適負荷)

※PRICE:RICE処置にprotection(保護)追加

※PEACE&LOVE処置:Protection(保護)Elevation(挙上)Avoid anti-inflammatories(抗炎症薬を避ける)Compression(圧迫) Education(教育)Load(負荷)Optimism(楽観思考)Vascularisation(血流を増やす)Exercise(運動) →これ初耳の方が多いのでは?(^^)

【RICE処置の具体例】

- 患部を動かさないで安静にする

- 患部を氷で冷やす

- 弾性包帯やテーピングで圧迫する

- 患部を心臓より高い位置に挙げる

※RICEの「I」アイシングについて重要なこと

肉離れ(疑い含め)発症時のアイシングは肢位が超重要

間違った肢位でアイシングすると悪化させてしまうことがあるので必ず覚えておいてください。

やり方は痛めた筋肉を弛緩させて冷やす

アイシングのやり方

治療方法

医療機関で診断を受けた上で、適切な治療を受けましょう。

肉離れへの治療方法は大きく下記の6つです。

電気療法

肉離れには、マイクロカレントやTENS(経皮的電気刺激療法)などの電気治療が有効。これらの治療は、組織を活性化して自然治癒力を高め、痛みや腫れを緩和する効果が期待できます。また、受傷後は特に、患部に指圧等で刺激を加えることが難しい為、電気治療が有効になります。

〇マイクロカレント

→私の言葉で簡単にご説明しますと

人間は普段も身体の中に感じないほどの弱い電気を帯びていて、その電気と同じくらいの強さの電気を流すので、痛みは基本的にありません。損傷部位の回復を早める電気です。

- 損傷電流と同じような微弱な電流(マイクロアンペア)を流す治療法

- 体への刺激感はほとんどなく、神経や筋肉を興奮させないので、受傷直後から使用できる

- 血行が促進されて発痛物質が排出されるため、痛みの緩和にも有効

〇TENS

- 脳へ痛みを伝える知覚神経に対して弱い電流を皮膚の表面から流す治療法

- 痛みの信号を伝達するゲートを閉ざして、筋肉の緊張をほぐして血流を促す

電気治療は、炎症や出血、腫れを抑え、肉離れの修復を早める効果があります。また、リハビリ段階では筋肉の柔軟性を改善したり、筋力を鍛えることもできます。

2022年にRKBで紹介されていました↓

電気治療(マイクロカレント・TENS)による肉離れ・打撲・捻挫への対処法

https://rkb.jp/article/64290 ※「RKBオンライン」より引用

拮抗筋・共同筋のマッサージ

肉離れをした筋肉を直接マッサージするのは急性期はしない方が良いです。亜急性期や回復期でも専門家であっても注意が必要なくらいです。そこで、

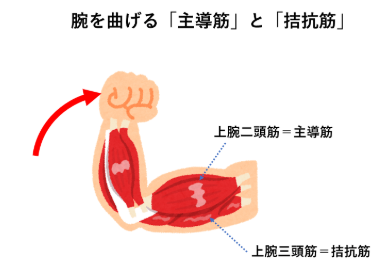

〇拮抗筋:痛めた筋肉の反対の作用がある筋肉(反対側にある筋肉)

例:ハムストリングスの肉離れ→拮抗筋:大腿四頭筋(太ももの前にある筋肉)

腓腹筋の肉離れ→拮抗筋:前脛骨筋・長趾伸筋(どちらもすねの前にある筋肉)

〇共同筋:痛めた筋肉と同じ作用がある筋肉(同じ側にあることが多い)

例:大腿二頭筋の肉離れ→共同筋:半膜様筋・半腱様筋(聞いたことないですかね・・(;^_^)

共同筋へのアプローチの方が難易度が高いので、拮抗筋:痛めた筋肉の反対側・真裏にある筋肉をマッサージなどでほぐしてあげると症状の改善に繋がると言われております。

また、拮抗筋と共同筋のアンバランスは肉離れの要因になるので、必要であればスポーツに復帰していく段階で、トレーニングを行うことで再発防止に繋がります!!

着圧タイツ着用

肉離れは文字のごとく「筋肉」が「離れ」ている状態です。

前編のソーセージの話を思い出して!忘れた方はコチラ→https://biyou-kenkou.com/nikubanare-naoshikata-muscle-strain/

なので、離れたもの同士を寄せるイメージで「適度な圧迫」は効果的。適度の目安は、圧迫が強すぎずストレスがない程度。しびれやむくみがでたりするのは圧が強すぎます。

ネットで簡単に購入できますので、一例として↓

鍼治療

鍼治療は、肉離れの痛みの緩和や早期の回復に効果があります。鍼を刺すことで、筋肉の回復力が増し、炎症を抑えたり、筋肉のしこりを取り除いたりすることができます。肉離れへの鍼治療は私はおススメします(※皮下出血がひどい場合は検討)。

PRP療法

「再生医療(PRP療法)」とは、患者さまの血液に含まれる血小板の治癒力を利用して、傷ついた組織を修復する医療技術です。一般的にはまだ知らない方も多いかもしれませんが、医療従事者では知られている治療法です。金額や適用などは医療機関によって変わったりもします。(2025,1月時点)

詳しく知りたい方はこちらから↓

肉離れなどの怪我に悩まされているアスリートの新たな治療選択肢 ACP PRP療法

清水 勇樹 先生

ご略歴 日本体育大学 保健医療学部 准教授 / 日本体育大学クリニック

包帯・テーピング療法

テーピングや包帯で患部を固定したり、筋肉の働きをサポートしたり、さらには、関節のアライメント(配列 バランスのような意味合いでOK)を整えることで、筋肉の修復を促進します。

スポーツトレーナーもしている私からしたらマストアイテムです(^^♪

ドラッグストアやスポーツショップでも購入できます。包帯は伸縮性のあるものがおススメ!テーピングはキネシオテープがいいかと思います。カラフルなテープもあるので気分も上がりますよ♪

予防方法

- 適切な治療期間の確保:重症度に応じて十分な回復期間を設けることが重要。

- 段階的なリハビリテーション:筋力と柔軟性を徐々に回復させることが再発予防に効果的。

- 日常生活での姿勢改善:体の歪みを防ぐため、正しい姿勢を心がけることが大切。

- 質の高い睡眠:適切な睡眠は筋肉の疲労回復に重要な役割を果たす。

- 日々のセルフケアの習慣化:日々のストレッチで筋疲労を蓄積させず、柔軟性のある身体を維持することが大切。

再発リスクの要因

・過度なトレーニング:適切なリハビリを行わずに激しいトレーニングを再開すると、再発のリスクが増加。

・不完全な回復:十分な治療期間を設けずに早期復帰すると、再発リスクが増加。

・瘢痕組織の形成:過去の肉離れによって形成された瘢痕組織が、新たな損傷の原因となることがある。

・柔軟性の欠如:患部周辺の筋肉が硬いままで柔軟性が不足していると、再発しやすくなります。

まとめ

- 肉離れの応急処置の基本はRICE処置。その中のアイシングは患部が弛緩する肢位で行うこと。時間はMax30分。インターバルは冷やした時間の倍。

- 治療法は「電気療法」「拮抗筋・共同筋マッサージ(拮抗筋がおすすめ)」「着圧タイツ着用」「鍼治療」「PRP療法」「包帯・テーピング療法」。

- 予防のためにも、日々のストレッチの習慣化が大切。

以上です!

スポーツでの怪我をできる限り防ぎ、多くの方がスポーツをいつでも心から楽しんでほしいです(*^^*)

お役に立てる内容になれば嬉しいです♪

それでは今日も最高の1日に〜!!

コメント